こんにちは、マリッコです。

娘3歳の七五三の時に被布飾りを作ったのですが、その時に房の作り方をしらべているときに知った「筥迫(はこせこ)」。

七歳の七五三や、和装の花嫁さんの胸元にさしているものなのですが、見れば見るほど

作ってみたい…!!!

という誘惑がずっとあって。

教本なども販売されているのですが、とにかくどういう構造になっているのか、自分でどうにかできないかという好奇心で、試作してみたのでそのレポートです。

今回は、本体・簪挿しです。

わたし、まだ3さいだよ??

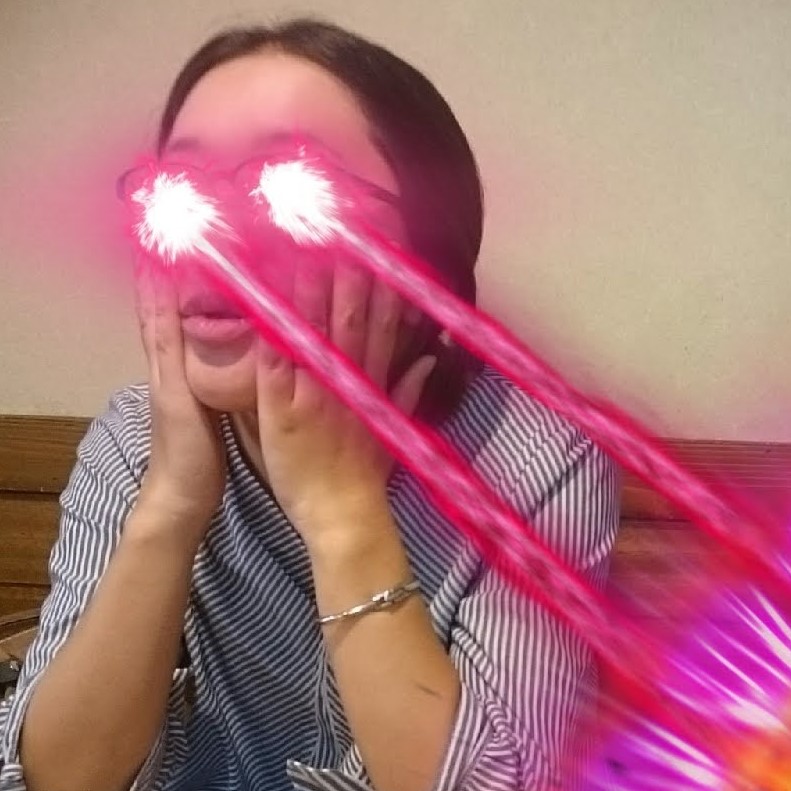

ちなみに、出来上がったものがこちらです。

マリッコ7歳のときに使用した

昭和の代物です

ちなみに、ネットで色々な人の記事を参考にしたりしましたが、作り方は完全に見切り発車です。

正しい作り方などはきちんとしたところでご確認されたほうがよいかと思います。

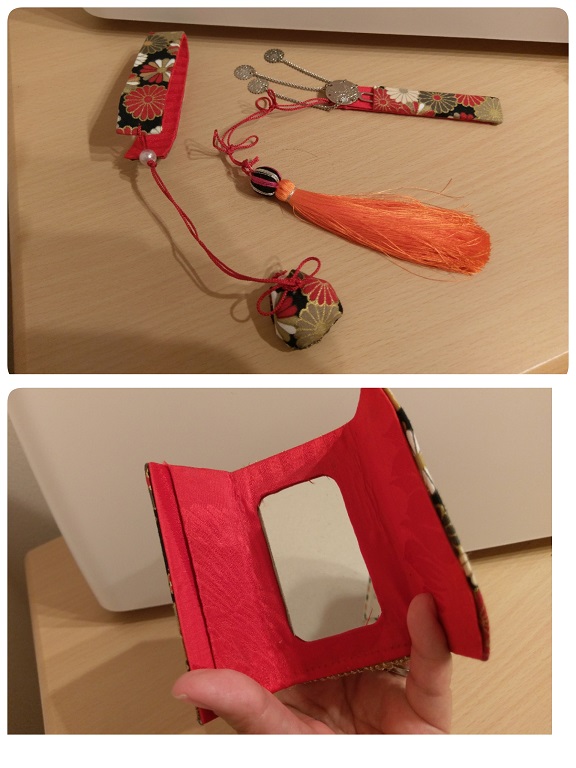

イメージを掴んでいるところ。

材料

全体で共通なのは、布切りはさみ・工作用はさみ・でんぷん糊・ボンド・目打ちなど。

糊に関しては、布を貼るときにはでんぷん糊を、紙同士を貼り合わせるときにはボンドを使用しました。

本体

- 表生地(画像では菊模様)

- 裏生地(赤)

- 厚紙

- 鏡

- ドミット芯

- 千鳥掛け用の糸

簪さし

- 厚紙

- 表生地

- 裏生地

型紙・サイズ

サイズは、縦6センチ、横10センチ、厚さ2センチになるように作っています。

市販の七五三用の筥迫を参考にしました。

型紙はこちら。

作り方

順番に作っていきます。

本体

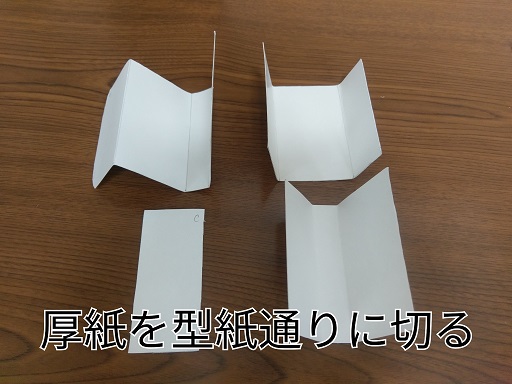

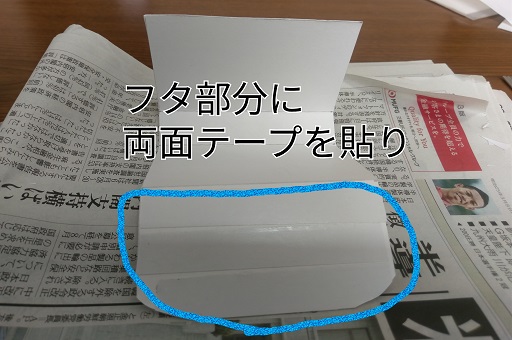

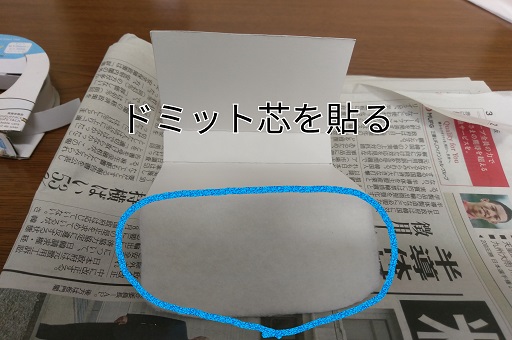

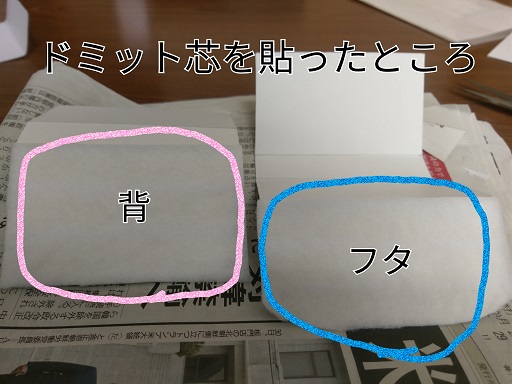

型紙通りに厚紙を切って、フタ部分と背部分になるところにドミット芯を貼ります。

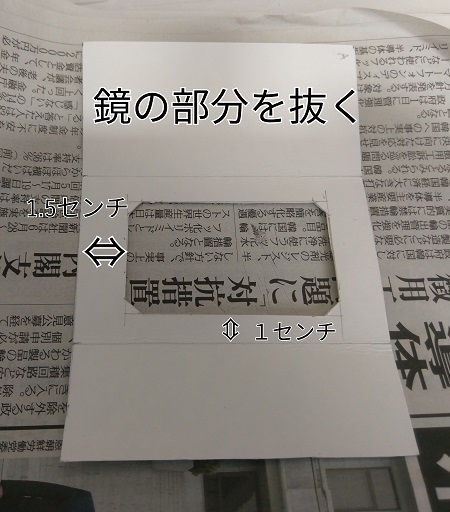

鏡が出る部分を切り抜きます。

ちなみに今回、鏡は100均のコンパクトミラーを使用しました。

布を厚紙に貼り付けていきます。

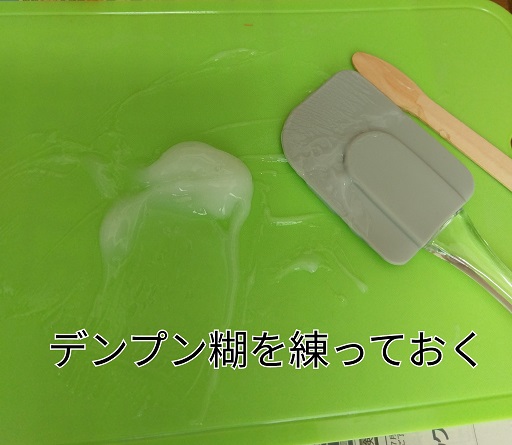

つまみ細工のときと同様、でんぷん糊はよく練っておきます。

最初は表面になるところのみ薄く満遍なく糊を広げ、生地をピンと張るようにして、皺のないように貼っていきます。

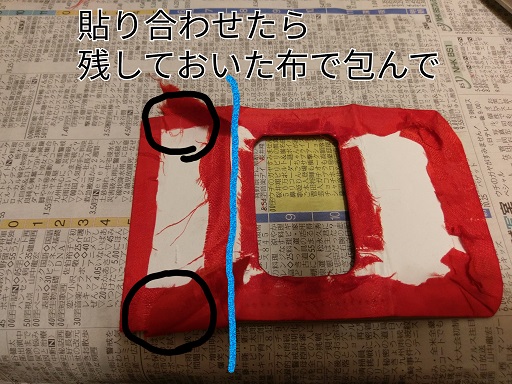

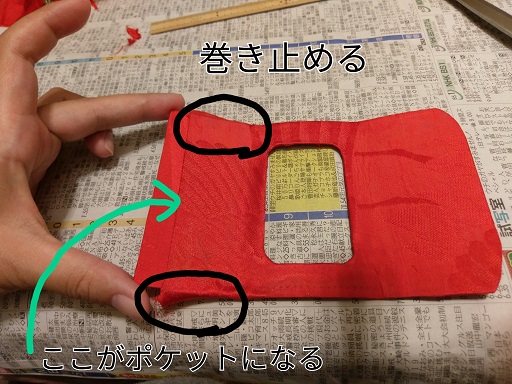

巻きとめる裏の部分は、表生地がある程度乾いてから行いました。

ここで、鏡用に切り抜いた部分の下のポケットになる部分だけ、側面は巻き留めずに残しておきます。

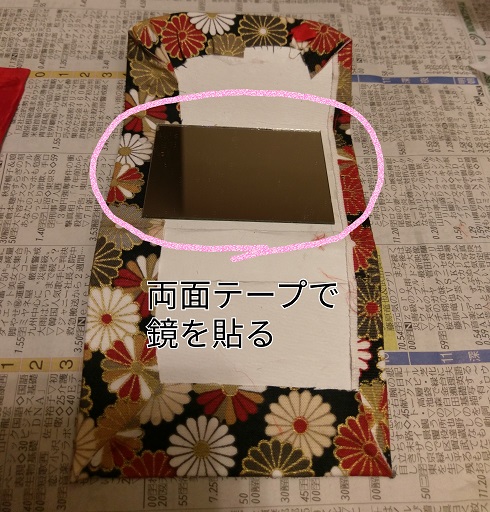

内ポケット部分を作っていきます。

表部分の裏側に鏡を貼ります。

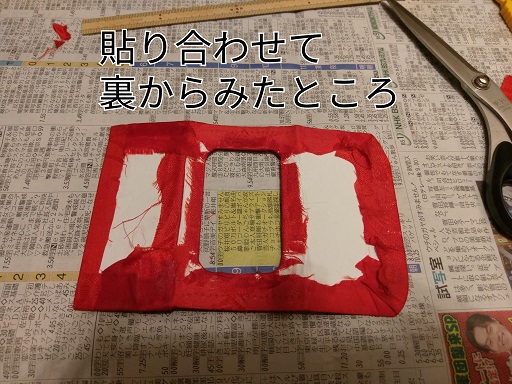

本体を貼り合わせていきます。

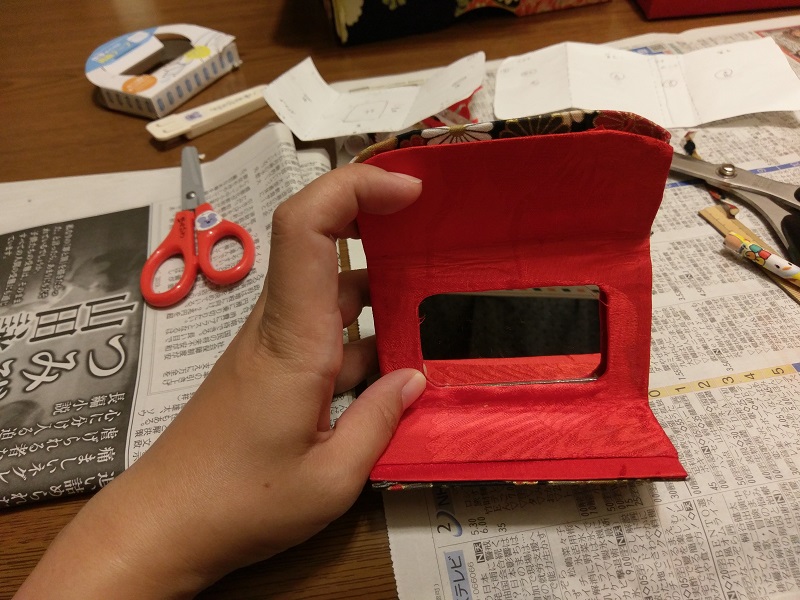

完成はこんな感じになります

開くとこんな感じです。

紙同士になるので、ボンドで貼り合わせます。

先に、背中の部分とポケットの部分。

ボンドを満遍なく塗って、貼り合わせます。

ピッチリ止まるように弱い洗濯ばさみで固定します。

ボンドがはみ出していたら、丁寧に拭います。1晩置きます。

こちらも同様によく乾かします。

乾いたら、背の部分を合わせていきます。

1センチのものを間に挟んで、その幅になるように「千鳥かがり」で閉じます。

甚平の肩の部分と同様だと思います。

両サイド閉じていきます。

やっすい糸を使ったら、最後の頃は糸がボロボロになってしましました。。。

とりあえず本体は完成です。

この部分の形を維持するため、同じ大きさの紙の箱を厚紙で作ってはめています。

本来は懐紙が入るところです。

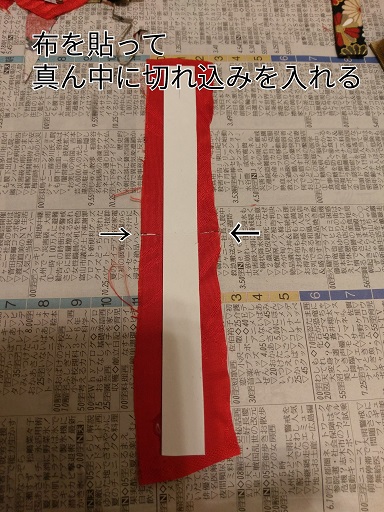

簪さし

懐紙が入るところの上に載せるのが簪さしです。

茶道で使う「楊枝入れ」「菓子きり」を参考にしました。

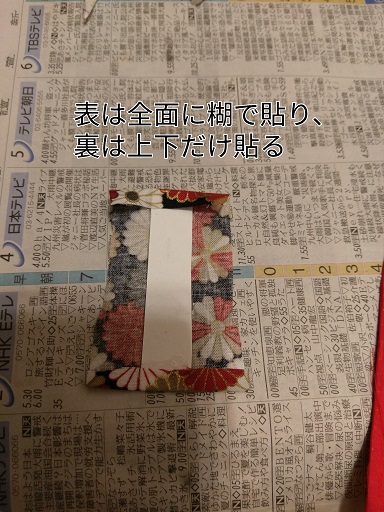

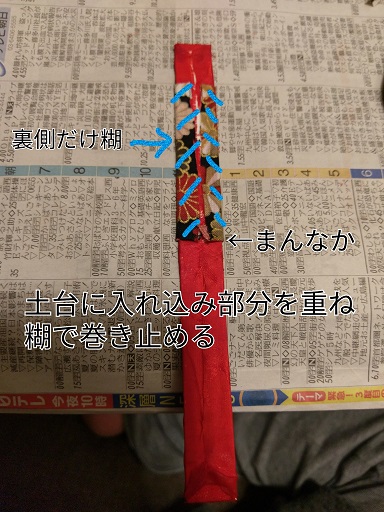

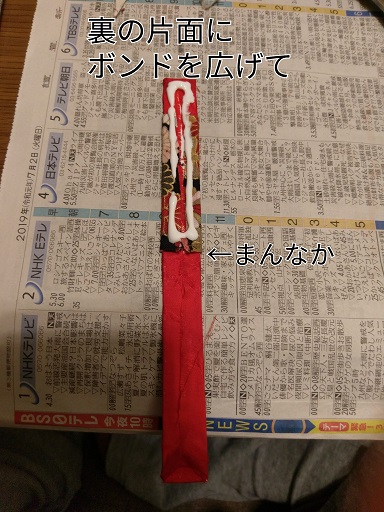

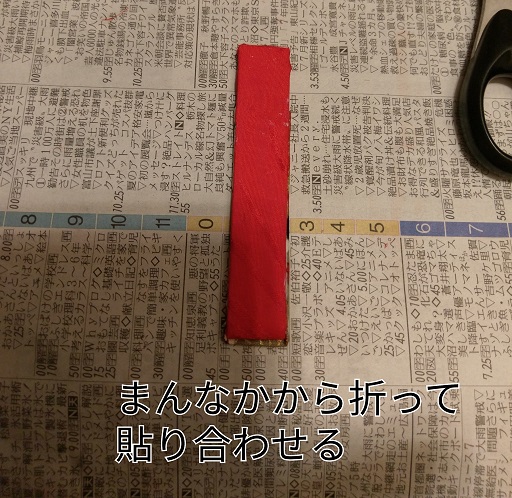

台紙よりも一回り大きく生地を裁断します。

出来上がりです。

終わりに

今回は、筥迫本体・簪挿しを作った様子を書きました。

続きはこちら!